LUCE. L’immaginario italiano passa per gli occhi di un popolo.

Luce. Una calda

domenica romana di fine agosto.

Le strade, ancora doloranti per il peso sopportato durante l’anno, sembrano stiracchiarsi al sole, cercando di far passare un po’ del vento che spazza il prato delle grandi aiuole oblique di Piazza Venezia tra le giunture dei loro sampietrini.

Sopra solo tanti pedoni, in ombrellini e infradito, sembrano procedere più lentamente del solito alla ricerca di un monumento grande e soprattutto all’ombra. Il Colosseo ingabbiato per i restauri o la Colonna Traiana con la sua storia di guerre in Dacia? Il Vittoriano con le sue ascensori di cristallo o i Mercati di Traiano, primi centri commerciali dell’antichità? Servirebbe un po’ d’aria condizionata. In Italia, pensano, ce n’è sempre troppo poca.

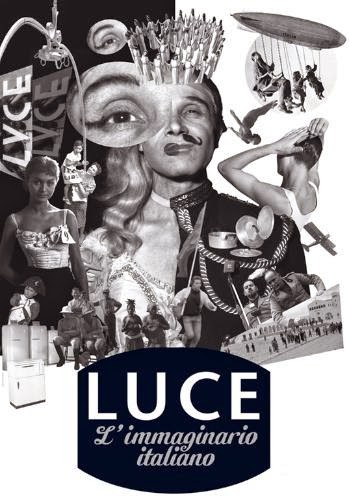

Poi d’improvviso una scala che giunge a un portone. Sembra provenire dall’inferno dantesco o da un film di Tim Burton per la sua austerità gotica. È un museo, d’accordo a Roma ce ne saranno migliaia, ma di cosa esattamente? La foto della locandina, in bianco e nero, sovrappone ritagli di volti e luoghi.

LUCE. L’immaginario italiano. Questo il titolo della mostra, in programmaal Vittoriano fino al 21 settembre, che raccoglie, per i novant’anni dell’istituto Luce, filmati, fotogrammi e sonori della penisola, in un Amarcord che di felliniano ha la stessa dolce malinconia per dei tempi in cui il bene era bene e il male era male, senza ripensamenti.

Il turista che sarà entrato si troverà avvolto da una moltitudine di schermi che proiettano, senza interruzione, frammenti di decenni attraverso i volti della gente. Contadini, pescatori, soldati, madri, figlie. Affaticati, pensierosi, dubbiosi sul proprio futuro, anche quando la voce del regime che sovrastava le loro immagini nei cinegiornali, avvisava lo spettatore che quelle persone erano orgogliose del loro lavoro, perché incanalato in un fine più grande, quello del Duce.

E se parole e fotogrammi di azioni disdicevoli venivano visionati e censurati, gli occhi delle persone rimanevano e raccontavano. Poi certo, il visitatore andrà avanti, scoprirà i quattro parallelepipedi giganti su cui vengono proiettati gli anni cinquanta e sessanta: la crescita e la speranza, Cinecittà e la dolce vita. E potrà ballare, come ha fatto una bambina, in mezzo alle immagini, convincendosi, per un attimo di essere lì, sostenuto da tutto quell’ottimismo, da tutti quei sorrisi necessari a dimostrare la felicità di un popolo. Ma gli occhi che avrà visto prima di arrivare nel salone saranno ancora saldati nella sua mente quando uscirà e forse gli permetteranno di osservare le rovine della civiltà italica con occhio più benevolo e curioso.

Le strade, ancora doloranti per il peso sopportato durante l’anno, sembrano stiracchiarsi al sole, cercando di far passare un po’ del vento che spazza il prato delle grandi aiuole oblique di Piazza Venezia tra le giunture dei loro sampietrini.

Sopra solo tanti pedoni, in ombrellini e infradito, sembrano procedere più lentamente del solito alla ricerca di un monumento grande e soprattutto all’ombra. Il Colosseo ingabbiato per i restauri o la Colonna Traiana con la sua storia di guerre in Dacia? Il Vittoriano con le sue ascensori di cristallo o i Mercati di Traiano, primi centri commerciali dell’antichità? Servirebbe un po’ d’aria condizionata. In Italia, pensano, ce n’è sempre troppo poca.

Poi d’improvviso una scala che giunge a un portone. Sembra provenire dall’inferno dantesco o da un film di Tim Burton per la sua austerità gotica. È un museo, d’accordo a Roma ce ne saranno migliaia, ma di cosa esattamente? La foto della locandina, in bianco e nero, sovrappone ritagli di volti e luoghi.

LUCE. L’immaginario italiano. Questo il titolo della mostra, in programmaal Vittoriano fino al 21 settembre, che raccoglie, per i novant’anni dell’istituto Luce, filmati, fotogrammi e sonori della penisola, in un Amarcord che di felliniano ha la stessa dolce malinconia per dei tempi in cui il bene era bene e il male era male, senza ripensamenti.

Il turista che sarà entrato si troverà avvolto da una moltitudine di schermi che proiettano, senza interruzione, frammenti di decenni attraverso i volti della gente. Contadini, pescatori, soldati, madri, figlie. Affaticati, pensierosi, dubbiosi sul proprio futuro, anche quando la voce del regime che sovrastava le loro immagini nei cinegiornali, avvisava lo spettatore che quelle persone erano orgogliose del loro lavoro, perché incanalato in un fine più grande, quello del Duce.

E se parole e fotogrammi di azioni disdicevoli venivano visionati e censurati, gli occhi delle persone rimanevano e raccontavano. Poi certo, il visitatore andrà avanti, scoprirà i quattro parallelepipedi giganti su cui vengono proiettati gli anni cinquanta e sessanta: la crescita e la speranza, Cinecittà e la dolce vita. E potrà ballare, come ha fatto una bambina, in mezzo alle immagini, convincendosi, per un attimo di essere lì, sostenuto da tutto quell’ottimismo, da tutti quei sorrisi necessari a dimostrare la felicità di un popolo. Ma gli occhi che avrà visto prima di arrivare nel salone saranno ancora saldati nella sua mente quando uscirà e forse gli permetteranno di osservare le rovine della civiltà italica con occhio più benevolo e curioso.

Commenti

Posta un commento